日本摂食嚥下リハビリテーション学会雑誌に論文が掲載されました。

この論文は、日本摂食嚥下リハビリテーション学会嚥下調整食分類2013(以下、学会分類2013)のとろみの各段階(薄いとろみ,中間のとろみ,濃いとろみ)の粘度範囲を決定した官能評価の結果をまとめたものです。

山縣誉志江, 與儀沙織, 栢下淳

官能評価による学会分類2013(とろみ)の粘度範囲の妥当性

日本摂食嚥下リハビリテーション学会雑誌, 21, 129-135, 2017.

前報(宇山理沙,藤谷順子,大越ひろ,栢下淳,前田広士,小城明子,高橋浩二,藤島一郎:とろみ液の官能評価による分類 粘度およびLine Spread Test値の範囲設定,日摂食嚥下リハ会誌,18, 13-21, 2014.)と併せてお読みいただければ、この粘度範囲となった経緯をご理解いただけるかと思います。

*************************************

とろみ剤を使用される際は、この学会分類2013(とろみ)をひとつのめやすとしていただけたらよいかと思います。

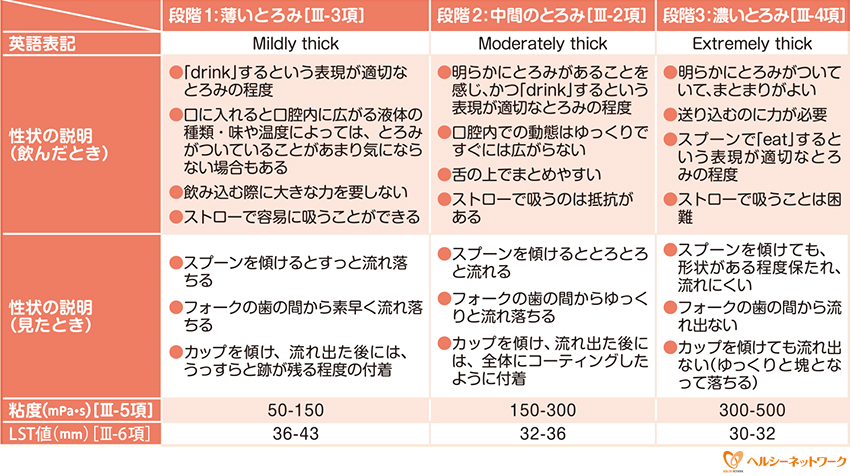

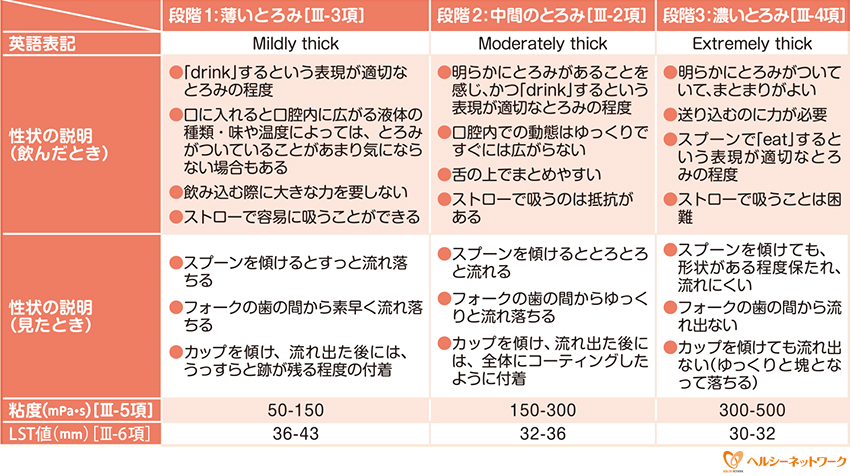

学会分類2013(とろみ)早見表

本表は必ず「嚥下調整食分類2013」の本文を併せてお読みください。

なお、本表中の[ ]表示は、本文中の該当箇所を指します。

粘度:コーンプレート型回転粘度計を用い、測定温度20℃、ずり速度50s-1における1分後の粘度測定結果[Ⅲ-5項]。

LST値:ラインスプレッドテスト用プラスチック測定板を用いて内径30mmの金属製リングに試料を20ml注入し、30秒後にリングを持ち上げ、30秒後に試料の広がり距離を6点測定し、その平均値をLST値とする[Ⅲ-6項]。

ヘルシーフード社サイト「栄養指導NAVI」より

では、ご使用になられているとろみ剤の場合、何%で使用すれば、どの段階になるのでしょうか。

本研究室では、とろみ剤を「標準タイプ」と「少量高粘度タイプ」に分類し、それぞれのとろみ剤を何%で使用すれば学会分類2013(とろみ)の各段階に相当する粘度になるのかを報告しています(下表)。

|

商品名 |

販売元 |

使用目安量(g)/水100 mlあたり |

薄い

とろみ |

中間の

とろみ |

濃い

とろみ |

|

少量

高粘度

タイプ

|

トロメリンV |

ニュートリー |

0.6~0.9 |

0.9~1.4 |

1.4~1.9 |

| ネオハイトロミールⅢ |

フードケア |

0.4~0.8 |

0.8~1.4 |

1.4~2.1 |

| トロミパワースマイル |

ヘルシーフード |

0.5~1.0 |

1.0~1.6 |

1.6~2.4 |

| トロミアップパーフェクト |

日清オイリオグループ |

0.5~1.0 |

1.0~1.7 |

1.7~2.4 |

| トロメリンEx |

ニュートリー |

0.6~1.1 |

1.1~1.9 |

1.9~2.6 |

標準

タイプ |

トロミクリア |

ヘルシーフード |

0.5~1.1 |

1.1~2.0 |

2.0~2.9 |

| 明治トロメイクSP |

明治 |

0.5~1.2 |

1.2~2.1 |

2.1~2.7 |

| トロミスマイル |

ヘルシーフード |

0.6~1.2 |

1.2~2.0 |

2.0~3.1 |

| 新スルーキングi |

キッセイ薬品工業 |

0.6~1.3 |

1.3~2.2 |

2.2~3.4 |

| ネオハイトロミールR&E |

フードケア |

0.6~1.4 |

1.4~2.2 |

2.2~3.2 |

| ソフティアS |

ニュートリー |

0.7~1.4 |

1.4~2.3 |

2.3~3.2 |

| つるりんこQuickly |

クリニコ |

0.8~1.6 |

1.6~2.6 |

2.6~3.3 |

「少量高粘度タイプ」では文字通り、「標準タイプ」に比べ、少量の添加で強くとろみがつく傾向にあります。

これら以外にも、様々なとろみ剤があります(下表)。

使用されているとろみ剤が「少量高粘度タイプ」に分類されるかどうかは、知っておくことで添加し過ぎの防止につながります。標準タイプと比較し、少量の添加量の違いでも粘度が変化しやすいですので、計量には十分に気をつけていただけたらと思います。

|

商品名 |

販売元 |

少量高粘度

タイプ |

トロメイクコンパクト |

明治 |

| ソフティアSUPER S |

ニュートリー |

| つるりんこpowerfull |

クリニコ |

| 標準タイプ |

トロミファイン |

キユーピー |

| トロメイククリア |

明治 |

| ネオハイトロミールスリム |

フードケア |

| トロミアップエース |

日清オイリオグループ |

| ソフティア1 |

ニュートリー |

| スルーソフトQ |

キッセイ薬品工業 |

| スルーマイルド |

キッセイ薬品工業 |

| ネオハイトロミールNEXT |

フードケア |

| おうちで簡単トロメイク |

明治 |

たくさんのとろみ剤があり、選択に迷われるかもしれませんが、市場に出回っているこれらキサンタンガム系のとろみ剤は、少量高粘度タイプか否かを除けば、特別注意を要する大きな違いはなく、良い製品が多いと感じます。

製品により、価格が安い、ダマにならず溶けやすい、早くとろみがつくなどのコンセプトがあるかと思いますので、ご自身のニーズに合ったものを使用されてみてはいかがでしょうか。

※ ふたつの表のとろみ剤の掲載順は、論文をもとに作成しています。

※ これらの分類は、ある一定の粘度で線引きしたもので、あくまで目安です。使用の際には、実際のとろみの強さをご確認ください。